一场跨越障碍的音乐之约

秋日的阳光温柔地洒进南京栖霞区特殊教育学校的音乐教室。10月15日上午,南京特殊教育师范学院音乐与舞蹈学院音乐治疗专业的21名同学,在杨畅老师的带领下,再一次如约而至。

这是他们本学期“行走的博爱课程”《特殊儿童音乐治疗》的校外实践现场。每周三上午,他们都会来到这里,为10名特殊儿童开展80分钟的音乐治疗活动:40分钟的团体课程,40分钟的个别训练。

而今天,课堂迎来了一位特别的客人——北京师范大学艺术治疗中心主任李红菊教授。她的到来,不仅为课程带来了专业的指导,更在下午的讲座中,对这门“走出来的课堂”给予了高度赞誉。

课程理念:博爱,在音乐中生长

“我们不是来‘教’孩子,而是来‘连接’孩子。”杨畅老师这样诠释她的教学理念。

《特殊儿童音乐治疗》是音乐治疗专业的核心课程,也是一门真正“行走”的课程。它走出校园,走进普小资源中心、特殊教育学校、儿童医院康复科,把课堂搬到孩子身边。课程以“医教结合”为特色,融合“观察—协助—主导”三段式培养路径,让学生在真实的治疗场景中,学会与特殊儿童建立平等、尊重、共情的关系。

“同步原则是音乐治疗的核心,”杨畅解释道,“我们不是让孩子适应我们的节奏,而是让音乐去适应孩子——他敲得慢,我们就放慢鼓点;他发出不一样的声音,我们就用乐器回应他。这就是博爱中的‘平等与尊重’。”

现场直击:音乐,是他们的共同语言

团体课:我们一起打节奏。

“咚咚——哒!咚咚——哒!” 教室里,学生们和孩子们围坐一圈,手持非洲鼓、沙锤、铃铛,在杨老师的钢琴伴奏下,共同完成一段节奏游戏。

一名自闭症男孩起初只是低头拍打膝盖,对周围视若无睹。学生治疗师小陈没有催促,而是轻轻用鼓模仿他的节奏,逐渐加入旋律。几分钟后,男孩抬起头,眼神与小陈交汇——那一刻,音乐成了他们之间无声的桥梁。

音乐治疗个训课:你是我的音乐伙伴

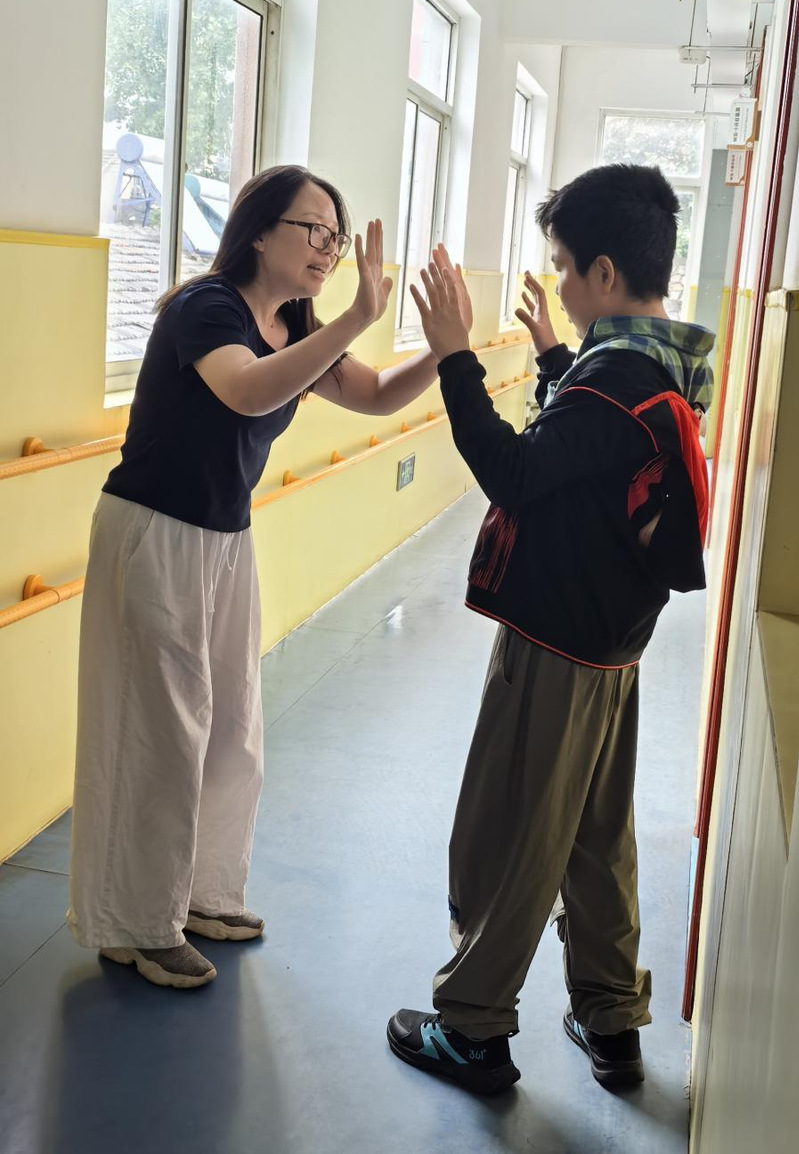

在个别训练区,大三学生王竞雪和徐妍正在陪伴一名自闭症儿童进行即兴演奏。杨畅老师和李红菊教授在旁边观看,杨老师发现孩子对于声音特别敏感,因此需要寻找更加安静的空间,他们来到了教室外的走廊里,在那个安静的空间里,儿童立马有了更有意识的关注。杨畅老师用儿童喜欢的蓝精灵的主题歌曲与儿童互动,歌曲开始时,她牵着孩子的手跟着节奏慢慢走起来,在歌曲快结束的最后一个音前,杨老师轻轻拉着孩子的手,温柔地看着他。这时,儿童抬起头看着杨老师,杨老师马上唱出最后一个音并牵着孩子跑了起来。学生治疗师们通过老师的示范发现了之前在个训课时与儿童互动存在的盲点,也通过老师示范后的讲解理解了音乐治疗的实操技术应该如何落地。

专家视角:李红菊教授现场点赞

李红菊教授静静地穿梭在各个治疗区域,时而驻足记录,时而弯腰与孩子互动。

在下午于南京特殊教育师范学院举办的《中国艺术治疗学科发展现状及行业前景》讲座中,她特别提到了上午的观摩体验,说道: “杨畅老师的课程设计,真正体现了‘以儿童为中心’的治疗理念。我在现场看到每个孩子都非常开心快乐,并且积极参与,我甚至完全看不出来他们是有特殊需要的孩子。杨老师的课程照顾到了每个孩子的需要。”

她尤其赞赏课程中 “融合音乐会” 的设计:“那不是表演,而是一场平等的对话。特殊儿童和学生共同站在舞台上,没有治疗师与患者,只有音乐伙伴。这才是艺术治疗应有的样子。”

学生心声:我们从孩子身上学会爱

“我以前觉得是我在帮助他们,”音舞2331班的学委朱泓静说,“但现在我发现,是他们教会我什么是真正的接纳和耐心。”

学生们在课程中不仅要完成治疗记录、个案报告,还要分组运营公众号,记录每一次的实践心得。这些文字和影像,不仅是作业,更是他们与特殊儿童共同成长的见证。“我们有一个孩子,一开始完全不说话,现在会在音乐结束时主动挥手说‘再见’。”学生小刘在公众号中写道,“那一刻,我觉得所有的坚持都值得。”

课程背后:行走的课堂,不设限的爱

自开设以来,《特殊儿童音乐治疗》已走过南京儿童医院、中央路小学、长江路小学、鼓楼区特殊学校、育智学校等多个实践基地。本学期落脚栖霞特校,是课程“行走”理念的延续。

课程负责人杨畅老师表示:“音乐治疗不是关起门来的技术训练,而是走进生活的生命教育。我们希望学生不仅在课堂里学理论,更在实践中学会爱。”

未来之路:让博爱,通过音乐被听见

“行走的博爱课程”不仅是一门课,更是一场教育实验——它试图打破学校的围墙,让学习发生在真实的社会场景中;它试图弥合专业的边界,让音乐与医疗、教育、心理融于一体;它更试图唤醒每一个参与者心底的博爱:平等、尊重、关怀、担当。正如杨畅老师所说:“我们也许不能改变每一个孩子的障碍,但我们可以用音乐,为他们点亮一段路。而这条路,也在照亮我们自己。”

(文/杨畅 图/王竞雪 编辑/吴林烜 审核/徐琴)